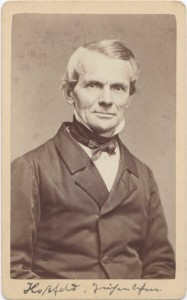

Friedrich Hoßfeld zum 200. Geburtstag

Die Familien des Münzmeisters Dr. Friedrich Gotthelf Kummer in Dresden und des Zeichenlehrers Friedrich Hoßfeld in Schulpforta

Verfaßt zusammen mit Petra Dorfmüller und Kristin Gerth, Bad Kösen und Schulpforte 2009, 107 Seiten DIN A4 mit 88 Abb., 5 €

Friedrich Hoßfeld (1809-1882) besuchte die Akademien in Leipzig und Dresden und lernte in Berlin Portraitmalerei bei Karl Wilhelm Wach. Um die Existenz zu sichern und insbesondere, um eine Familie zu gründen, wurde er 1845 Zeichenlehrer an der Landesschule Schulpforta. Seine Ehefrau Luise (1824-1868) war die Tochter des Dr. Friedrich Gotthelf Kummer, der als Münzbuchhalter („Münzmeister“) an der Staatlichen Münze zu Dresden finanziell gesichert war und ein offenes Haus führte. Seit 1810 war er mit Caspar David Friedrich befreundet. Dieser wurde Pate des Sohnes Johannes Benno Kummer (1811-1893). 1813 war Friedrich Gast bei Kummer in Krippen und 1815 unternahmen sie eine gemeinsame Reise nach Rügen. Kummers Tagebuch-Bericht und Zeichnungen belegen eine bislang unbekannte Zeichnung C.D. Friedrichs. Kummer besaß eine umfangreiche Sammlung von Zeichnungen Dresdner Künstler, darin zumindest 14 Zeichnungen von C.D. Friedrich. Über beides wird erstmals berichtet. Hoßfelds Schwiegervater Friedrich Gottfried Kummer war mit Caspar David Friedrich gut befreundet. Er sammelte Zeichnungen, die zum Teil in einem Sammelalbum seiner Tochter Luise Hoßfeld an das Kupferstichkabinett in Dresden gingen.

Friedrich Hoßfeld (1809-1882) besuchte die Akademien in Leipzig und Dresden und lernte in Berlin Portraitmalerei bei Karl Wilhelm Wach. Um die Existenz zu sichern und insbesondere, um eine Familie zu gründen, wurde er 1845 Zeichenlehrer an der Landesschule Schulpforta. Seine Ehefrau Luise (1824-1868) war die Tochter des Dr. Friedrich Gotthelf Kummer, der als Münzbuchhalter („Münzmeister“) an der Staatlichen Münze zu Dresden finanziell gesichert war und ein offenes Haus führte. Seit 1810 war er mit Caspar David Friedrich befreundet. Dieser wurde Pate des Sohnes Johannes Benno Kummer (1811-1893). 1813 war Friedrich Gast bei Kummer in Krippen und 1815 unternahmen sie eine gemeinsame Reise nach Rügen. Kummers Tagebuch-Bericht und Zeichnungen belegen eine bislang unbekannte Zeichnung C.D. Friedrichs. Kummer besaß eine umfangreiche Sammlung von Zeichnungen Dresdner Künstler, darin zumindest 14 Zeichnungen von C.D. Friedrich. Über beides wird erstmals berichtet. Hoßfelds Schwiegervater Friedrich Gottfried Kummer war mit Caspar David Friedrich gut befreundet. Er sammelte Zeichnungen, die zum Teil in einem Sammelalbum seiner Tochter Luise Hoßfeld an das Kupferstichkabinett in Dresden gingen.