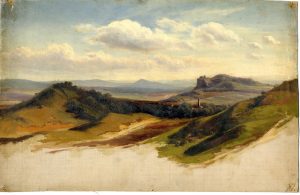

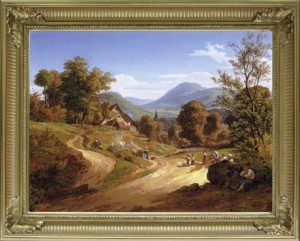

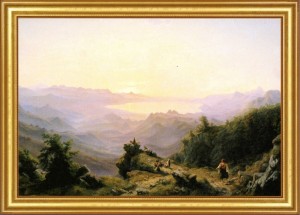

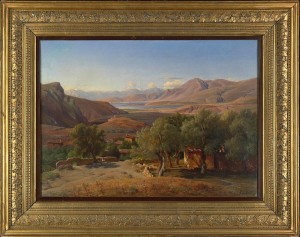

Griechische Berglandschaften Band II: Peloponnes und Inseln.

Zwischen dem Golf von Korinth im Norden und der Halbinsel Mani im Süden; die Insel Kephallinia, Kreta, Rhodos, Karpathos und die heilige Insel Athos.

Konz bei Trier 2023, 304 S. DIN A 4, 30.-€ portofrei.

ISBN 978-3-943856-78-1

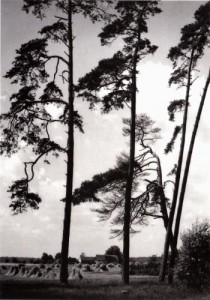

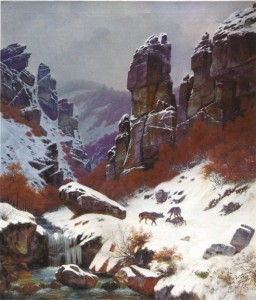

Ein Fotobuch der Wanderungen von 1963 bis 2011 durch Berglandschaften Griechenlands.

Band II wendet sich dem Peloponnes vom Chelmos im Norden bis Mani im Süden zu und fügt einen Abstecher nach Pylos an der Westküste hinzu. Die Inseln Kephallinia, Kreta, Rhodos und Karpathos werden ergänzt mit der “ heiligen Insel“ der Mönchsrepublik Athos. Deren Grenze quer über den östlichen Arm der Chalkidike isoliert sie vergleichbar mit einer Insel.

Das Buch ist kein Erinnerungsbuch mittels Reiseberichten, verwendet jedoch die sorgfältig geführten Reisetagebücher. Es ist auch kein Wanderführer entlang empfohlener Routen. Es möchte nur landeskundlich die Schönheiten der kargen Bergwelt aufzeigen, die sich demjenigen offenbaren, der zu Fuß unterwegs ist.